谭 滔

大凡上世纪五六十年代出生的吉首人,对东正街这个名字都耳熟能详。今天漫步在东正街,仅存不多的青石板古街,勾起了我许多美好而亲切的回忆,让我情不自禁地拿起笔,重拾深藏在心灵深处的那些旧影,那些人与事。

三 块 银 元

我的外婆家就住在东正街。小时候,爸妈工作忙,我大部分时间在外婆家吃住。

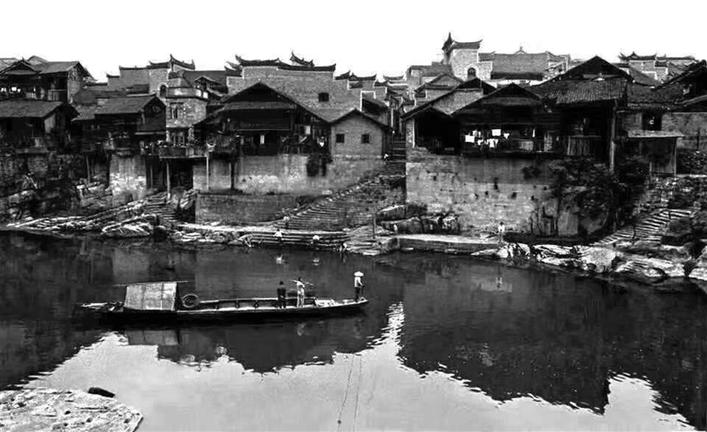

东正街坐东朝西,一条宽五六米、长十华里,铺得整整齐齐的青石板街从东门坡脚下一直延伸到老吉首县委大院门口。峒河经向阳坝拦截过滤后,碧绿清亮的水从东正街和向阳街拦腰穿过,一只可装载三十来人的木船系在一根几十米长的钢丝上,穿梭在河中,摆渡两岸的行人。每天上班的,上学的,买菜的,卖菜的,都要从这里渡船来回。这个渡船口十分繁忙,成了吉首山城一道靓丽的风景。下了渡船,河两岸是清一色的吊脚楼,参差不齐的木柱顶着一排排各式各样、大小不一的木板房,排列在一起很是壮观。沿石阶而上就到了东正街。街两边密密麻麻、挤挤挨挨地排着一幢幢民居,其中不乏画龙雕凤、青砖粉墙的明清年代的深宅大院。临街家家户户都有一个商铺,由此,可以想象昔日的繁华。

我的童年就是在这条青石板街度过的。记得每到傍晚,家家户户升起了炊烟,女人下到河边码头洗菜的洗菜,洗衣的洗衣。男人则挑着一担水一步一台阶的,要爬上上百级的陡峭石阶。一担水洒的洒,漏的漏,把一条街洗得干干净净,亮晃晃的,水挑到家里也只剩大半桶了。我们小伙伴们则纷纷跳到河里洗澡,什么扎猛子、争江山、踩阴阴水,仰泳、自由泳、蛙泳、蝶泳等把戏都玩尽了。

天黑了,便是我们小伙伴的天下了。有的在幽深的庭院捉迷藏;有的则打着手电筒,点着枞膏油火把,到河两边钓趴牯子、黄鳝、钢鳅,擒螃蟹,更有大一点的孩子在河里放夜干网,到东门坡脚下捉蛐蛐。

到了学校放假,就更闲不住了。 我们三五成群,相邀着去盘山路、摆头冲砍柴、捡枞菌、掐蕨菜、扯笋子,或滚铜元、铁环、扇烟盒、骑高脚马。女孩子就跳橡皮筋、跳房子、捡沙包,或者是翻过向阳坝,去坝下的石缝里摸鱼、捡螺蛳……

这一切都镶嵌在我脑海里挥之不去。有一件事更是让我铭记终身,永远难忘。那就是三块银元的故事。

记得临近小学毕业,回到外婆家,就听说昨天有人在向阳坝下捡到几十块银元,满街传得神乎其神。后来我一打听,还真有这回事。

原来,是我的一个小伙伴,陪他叔叔到河里洗床单,一不小心将一坨马头肥皂掉进了河里。那个年代肥皂要凭票才能买到,所以这个伙伴就扎猛子下水去捡肥皂。谁知肥皂没捡到,却捡到了一个坛子。这个码头是向阳坝下来的第一个深潭,水深浪急,还有漩涡。他抱着坛子游到一半,结果坛子重新掉进了水里。他十分好奇又一个猛子扎下去,发现坛子已经摔碎,便捡起坛底游上岸来。上岸后一看,好家伙,里面全是亮晃晃的银元。

听到这里,我二话没说,跑到厨房拿了一个小撮箕,飞快地朝码头跑去。到了河边,望着波涛汹涌的河水,我毫不犹豫地一个猛子扎了进去。河水暗流涌动,水深莫测,游到一半感觉耳朵要炸了,像有针在往里钻,十分疼痛。我也顾不了那么多,游到河底,发现水十分的清亮,一堆细沙子出现在我眼前。我赶忙将撮箕撮进沙堆,用手将沙子装满撮箕,然后端着撮箕,慢慢地踩着阴阴水钻出水面。我游到岸边立即将沙子倒在岩板上,扒开沙子,发现了两块银元。

我来不及喘一口气,又一个猛子扎到河底,如法炮制,又得到一块银元。后来我连续扎了两个猛子,却都落了空,加上耳朵在水里痛得受不了,只好鸣锣收兵。我将三个银元握在手心,自豪地回到家,立即将这一喜讯告诉了外婆。外婆没有责怪我,心疼地用温暖又宽厚的手摸着我的头说:“你这冒失鬼,胆子真大!”

后来我将这三块银元交到了人民银行,银行奖励了我七元五角人民币,正好做了我升初中一年级的学费。

水 旺 叔

在我的记忆中,东正街有许多鲜活难忘的人物,但最令我难忘的是水旺叔。

水旺叔命很苦,他的父母双双患痨病,撒手人寰,留给他一个弟弟和一个妹妹。他除了管弟妹吃穿,还要供他们上学。

水旺叔三十来岁,背有点驼,一米七的个子,古铜色的脸,一双眼睛特别有神。那时吉首地区自来水还没那么普及,生活在东正街的人,自然离不开那条穿城而过、清悠悠的峒河。人们喝的是河水,用的是河水,慢慢地也兴起了挑水卖的行当。水旺叔家境困难,没有钱做生意,又没有一技之长,只好挑河水卖。

要从河里挑一担水并不轻松。大家都是踏着一阶一阶的青石板台阶下到码头,将水桶装满后再一步一步地爬上上百级的石阶。上得街来,汗水已湿透全身,大张着嘴,光有喘气的份儿。

挑水卖收入很低。一担水送到家才几分钱,一天下来有了买米的钱就没有买菜的钱,我经常看见水旺叔在河边捡别人丢下的菜叶子、萝卜头子,洗干净后拿回家做菜吃。从河边的码头到街巷,常年有一条湿漉漉的水渍痕迹,不会干涸,那就是水旺叔一天不歇气地挑水留下的。当然,那不光是他撒掉和滴漏的河水,也有他辛劳的汗水和泪水。

为了让弟妹能安心上学读书,一到炎热的夏天,水旺叔还顶着烈日到恋爱桥边上的石家冲挑凉水卖。幽深的巷子时时响起水旺叔卖水的吆喝声:“凉水、凉水,石家冲的凉水,又凉又甜。一分钱吃个饱,二分钱洗个澡,五分钱拿起水桶跑。凉水、凉水……”水旺叔的吆喝声,是东正街一串悦耳的音符,可惜现在这样的吆喝声再也听不到了。

东正街的日子静静过着,我们一群不知天高地厚的小伙伴更是每天无忧无虑地玩着。有一次到河里洗澡,我和过去一样站在高处往河里扎猛子。谁知头不慎撞到了岩石,顿时鲜血直流,染红了河水。我吓得不知所措,哇哇大哭。正好水旺叔来河里挑水,他把水桶一丢,顺手在岸边扯起一把草药放到嘴里嚼碎,然后敷在我的伤口上。血立即止住了,伤口有一股清凉清凉的感觉。我回头望见水旺叔挑着水一步一步爬石阶的身影,心里像被什么东西堵住了,突然想哭,又想说点什么。

那年期中考试结束,我回到外婆家,可是再也没能见到水旺叔。我问外婆,外婆长长地叹了一口气,说:“哎,好人命不长。前几天水旺叔挑水突发猪饱疯,一头栽到水里,淹死了,造孽啊!”听到这里,我心里顿时空落落的,像被什么打了一下,隐隐作痛。

后来,听说水旺叔的弟弟和妹妹相继考取大学,离开了东正街……

东 正 街 的 年

俗话说,大人盼数钱,小孩盼过年。东正街的年很热闹。

每年开始下雪时,日子好不容易进了腊月,家家户户开始忙碌起来。有的在门前烧起大火,架上铁锅木桶蒸糯米,然后将蒸熟的糯米放到石臼,你一锤我一锤打起粑粑。糯米紧紧粘在一起后,两个人用粑锤一绞,便将其放到架好的木板上。迫不及待的女人们,不顾糯米还十分烫手,便左一捏,右一捏,一个个雪白浑圆的糍粑便整整齐齐地排在门板上了。

有的则忙着杀年猪。猪杀死后,只见请来的屠夫用尖刀在猪后蹄追一刀,然后从刀追处用嘴将猪吹得肥肥胖胖的,放到槽盆,将猪毛刮得干干净净。然后,将猪吊在架子上,开膛破肚,取出猪肝、猪心肺、猪肚、猪腰、猪大肠清理好,并将猪砍成两块,放在案板上。主人家陪请来的屠夫喝了早酒,并将猪头捆上红绸布送给屠夫。望着屠夫挑着猪头,醉意朦胧高一脚低一脚消失在街的尽头,主人才又忙着将杀好的猪肉一块一块地砍好。

有的人家则忙着打扫卫生。洗床单、窗帘,还要擦窗子,抹桌椅板凳,更要用长长的竹竿绑着扫帚,把屋檐、堂屋、厨房的灰尘都清扫干净。再到大门两边贴上街坊黄宜理先生写的大红对联。

那些天东正街家家户户炊烟袅袅,热气腾腾,满街弥漫着各种各样的香味,让人有一种说不出的激动和兴奋。

眨眼就到了大年三十,外婆很早就忙着炸糖撒、黄雀肉,蒸笼里开始蒸扣肉、粉子肉、腊肉和香肠。到了凌晨两三点钟,大街上不时响起密集悦耳的鞭炮声,响亮地告诉人们谁家的年夜饭开席了。

我们家这天也是最热闹的。二舅、二姨、四姨和满姨,一家大大小小几十口全到了。大家上桌后,我跑到门外点燃上千响的鞭炮,然后大家便热热闹闹地过年吃年夜饭。

吃完年夜饭,我们小字辈便给长辈拜年。那时的拜年仪式感十足。我们一个个按着大小次序来,要双膝下跪,一边磕头一边祝长辈新年好。拜完年,晚辈们都十分高兴,数着长辈给的压岁钱,进入了甜甜的梦乡……