刘一友

1980年10月25日,我在北京前门东大街3号507室第一次见到沈从文先生。那天上午9时,沈先生家那扇绿色的门打开,站在门边的是位个子不高、满头银发、高度近视的老人。

“我找沈从文先生。”不等对方发问,我先说明来意。

“我就是。”老人斯斯文文地回答。

“我是从湘西来的。”我口里说这话,心里却在想:你就是,很好!

不等他请,我立即放下手中还在滴水的雨伞,很快又卸下肩上两个鼓鼓囊囊的提包,估量了门缝的宽度,侧身一挤,进了房里窄窄的过道。由于估算略有误差,竟然碰了老人一下。实在冷极了,外面飘风阵雨,弄得我鞋袜都湿透了。我争分抢秒地要进到暖和的房间里去。

沈先生安排我坐下后,便去倒茶。我一面放下扎起的裤脚,一面打量这堆满了书却难于称之为书房的小房间。这里,书的印象太厚重,淹没了那架在乡村旅社才可见到的小木床。书桌被挤得背光面墙放着,上面堆了些书和许多资料袋,三个不大的抽屉,正面均有一个突出的菱形装饰,其边缘都有小刀刻下的一二条深浅不一的伤痕。茶倒来了,喝过几口,才觉得暖和过来。只是脚上那双被雨水泡透了的皮鞋,使人极不舒服。

“沈先生,打到你真不容易!”我叹了口气。三十年来,我曾断断续续地追踪他的命运,现在才算告了一个段落。

我和他隔着一张矮茶几坐着,由于茶几和沙发位置过于局促,任何来客与主人对坐都可说是促膝谈心。

沈先生知道我是凤凰人后,十分兴奋,问我是哪家子弟。当我说出我爷爷的名字时,沈老看着我,笑了:

“我弟弟在你爷爷手里读过书呢。”

“你见过我爷爷?”

“见过,见过,头发蓄得长长的,住在北门内标营滕方介家边上,门前有许多栏杆。我弟弟在那里读书时,我常到那里去玩。”

他一下说得这么具体,是千真万确见过我爷爷了,而我却没见过,更何况,他竟还是一口正宗的凤凰腔,清清朗朗,我不能不对他肃然起敬,又更多了亲切。

沈先生高兴地问及许多家乡的人事,细得我也不知道。他不问我时,我竟没有什么问他的,只是端着热乎乎的茶杯望着他。后来,他鼓励我:“四十岁了,你要抓紧写,要埋头写。”提醒我要“理解古代的东西,别人为什么要这么写?”尤其是叮嘱我:“你要多读点书!”

“沈先生,读点什么书呢?”

“多读杂书。”

“什么杂书?”

“诸子百家,反正你要大量地读。”

沈先生指了指房子里堆得齐天花板的书,说:“我分你点书去读好吗?”

“沈先生,我想要你写的书。”

“我的书,我自己也没有……”

至今,只要一读到日记中这段对话,想念之情便难平复……

第一次与沈从文先生的见面持续了三个小时,转眼,时间便到了11时。我起身告辞,碰巧这时张兆和先生买菜回来,温文尔雅的她留我吃了饭再走。我告诉二位老人得去赶那趟11时33分的列车回吉首,引得沈先生看了看表,把我送到房门口。

“你需要什么书,我给你寄一点。”

“我给你写信。再见,沈先生!”

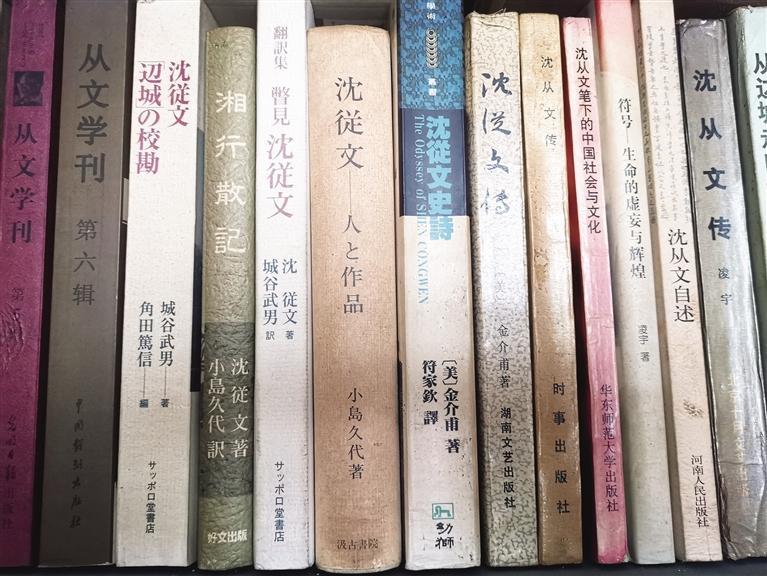

1980年以后,沈从文先生的著作陆续出版了,真感谢沈先生的一份关切,还记得我那点小小的要求,将他新版的书寄了些给我,之后再去北京看望他时,也得到了他的赠书。

夜深人静,读他的《从文自传》,读他的《边城》《长河》,读他的《湘行散记》《湘西》……这是怎样的一个湘西世界呵,太美了!美总是愁人的,在这条清波渺渺的千里沅水中,潜流着多少下层人的沉忧隐痛!我忍不住悄悄地哭了。

这些,就是我所见到的那位沈从文先生写下来的吗?他的手很温暖,但也很小,可一颗悲悯的心,却是伟大的。沈先生的书,启开了我重新认识湘西、认识自己、认识文学,同时也认识沈先生的大门。

1982年,沈老回到凤凰,我三次从吉首出发去见他,当年秋天,我又去北京拜访了沈老;1984年秋天,我再次去北京拜望沈老;1988年5月初,也是在北京,我最后一次与沈老相聚。

1988年初,我听说沈老曾病重,待到5月7日在他家中见到他时,却是神清气爽,脸色也比先年好些,人多些,还讲笑话。那日,张兆和先生到厨房,我与沈老长谈,双方语言无障碍。

沈老重复两天前对我的一个批评:“这两年你没有写文章了?”他看出我的怠惰,我很惭愧。这天,我是第一次带着一组问题去请教的,我们谈的是湘西文化圈的问题。一谈湘西他就格外活泼,谈话也就常常走题。由于说到许多童年趣事,有的惹得他自己大笑起来,引得张先生不时到门边来侦察一下。有一阵,我们因为凤凰天王庙三位泥塑马夫排列位置争执起来,我明明记得白脸排第一,他非说排第三,不争赢不罢休似的,哪里还像86岁的老人,完全像8岁6个月的小孩。最后,我是客人,只好向他让步,我心里不服,但却快乐。

真令人震骇,在我离开沈老的第三天,在那个1988年的5月10日,他竟去世了!我还对他说过,请他好好保重,明年夏天去看望他呢。

14日,接到北京电话。追忆5月10日,我离京南下才到长沙,晚上8时,是沈老离去的时刻,我正背着旅行包,里面放着与沈老长谈的详细记录,匆匆地在熙熙攘攘的人群中穿行,去赶乘开往吉首的 307 次列车,当时天下着雨。

我病了,不能赶到北京向沈老遗体告别。不去也好,我希望沈老给我的最后印象是活着的,坐在那张厚边藤椅上用家乡话讲笑。他对我说过:“我们湘西人讲话,写下来就是文章,是书面语。”

张先生来信说:“从文去了,他走得平静。”是的,沈老需要的是安静,他辛苦了半个多世纪,要休息了。

关于死,沈老在《烛虚》中说过:“自然既极博大,也极残忍,战胜一切,孕育众生。蝼蚁蚍蜉,伟人巨匠,一样在它怀抱中,和光同尘。因新陈代谢,有华屋山丘。智者明白‘现象’,不为困缚,所以能用文字,在一切有生陆续失去意义,本身亦因死亡毫无意义时,使生命之光,煜煜照人,如烛如金。”

这话说得多么透彻!

沈老作为我不惑之年所得到的唯一严师,作为湘西这块土地和中国文化所孕育出来的天才,作为中国现代文化史上一个光怪陆离的现象,我要说的还很多,不过集中起来有一句话:别忘了,中国有个沈从文!

(作者系原吉首大学中文系主任、原沈从文研究室主任,美学教授、沈从文研究专家)