归舍民宿所在的旯都洋村二组,旧名叫“叭仁”,是苗语,意思是大山之尾。民宿三面都是峭壁,脚底下,两岔河与万溶江汇在一处,静静地向乾州方向流去。

民宿主人石金娥退休后,回到故乡过起了归隐生活。

石金娥极在意民宿的品质,家具床上用品处处透着用心。

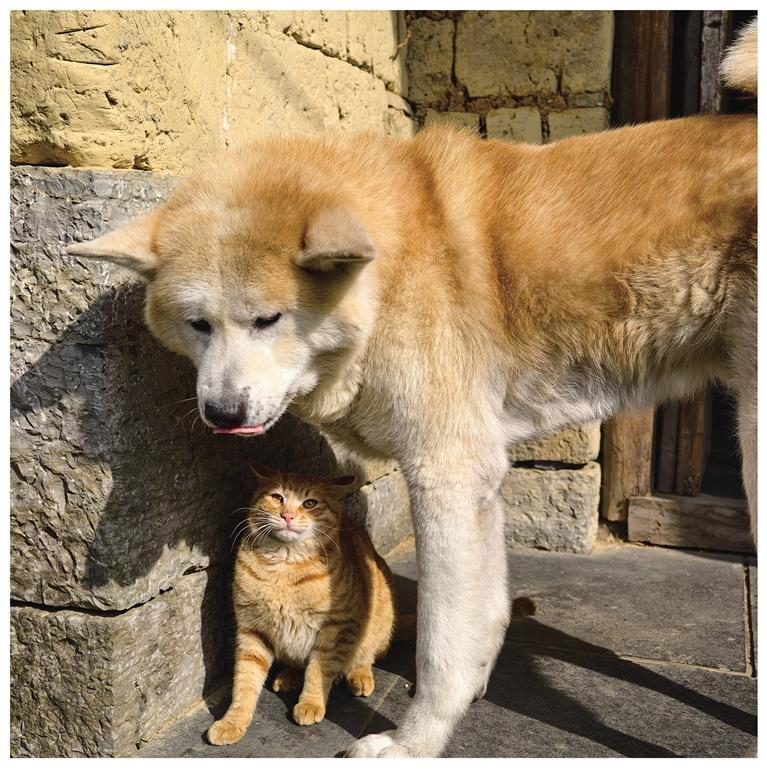

石金娥养了一猫一狗,狗叫可乐,猫儿唤发财,两个小家伙在村里闲走打闹,添了不少生机。

屋前屋后拓了几片菜畦,广菜、白菜、萝卜很是脆嫩,最适合下火锅。

冬日里,烧一炉旺旺的火,炖上一锅腊肉,配一盆新摘的小菜,斟几杯带回来的酒,山居的日子,便在这般烟火气里悠悠地淌过去了。

文/团结报全媒体记者 吴刚 图/团结报全媒体记者 张谨

舍

路是忽然软下来的。

依旧是柏油路。过凤凰县吉信镇后,汽车溯着越发清浅的万溶江蜿蜒爬升,几公里后,一个不经意的转弯,就觉得汽车仿佛辗在棉絮上,轮胎下不再坚硬,只见眼前的路面上,积满了初冬“舍”弃的深秋山色,以层层落叶的方式,一直铺到那个坐落在山肩、苗名“叭仁”的袖珍苗寨村口。

“归舍”民宿到了。

空气微凉,阳光微温,七八栋土墙柴门青瓦的苗式民舍在竹林和杂树下半环形展开,半抱着一个七八米见深两三亩方圆的平底荒坑——这是凤凰腊尔山台地常见的“漏斗”地貌,或许以前曾种过水稻,却因为常年漏水而极度折磨人力畜力,看天吃饭,时耕时“舍”。

另一侧略高的薄土枫林里,有垒石为柱的“囧”——这种凤凰苗乡祭拜蚩尤的建筑,是先祖魂灵散落在明月清风下的分形之“舍”。

第一时间惊喜地发现,苗寨没有手机信号,却有WIFI,大善!

归

“归舍”民宿,是我中学时代的传奇师姐石金娥开的。四十年前,她高我三届,她是学霸,我是学渣。

她当时因品学兼优被保送到中国人民大学,于是她成为师长们训斥我顽皮的“武器”。听说后来她学了新闻,一直在北方工作,直到退休,便舍去早已熟悉的环境,归乡居住,顺便将这个极小的“叭仁”苗寨,打造成她心目中的“归舍”。

但凡民宿,我有一个极挑剔的划分,有老板娘的叫民宿,没老板娘的叫旅社——只有被主理人的阅历、气质、审美、价值观“赋能”过,才能称之为“民宿”。

显然,“归舍”被石金娥狠狠地“赋能”过。

每栋屋舍,都保留了苗家“应在”的生活气息。光整的青石板院坝,墙角的锄头犁耙镰刀,堂屋的神龛祖位,左厢的地板火塘纺机摇椅,右厢的两锅一鼎蚕豆形土灶,就连给客人备好的“旅拍”苗衣苗饰,都是“常服”的样式。

楼上的房间里,有空调有马桶有浴缸,木床上是星级宾馆的“布草”,最特别处是每张床上都罩着一顶粗纱蚊帐——我喜欢深色的帐子,其营造的小空间必然带来更大的安全感——在万物有灵的湘西苗乡,没有蚊帐的“假装”隔绝,万籁俱寂时会很容易联想到各式各样的异界灵体。

房间外有麻将有茶座有书吧有投影仪,旁栋还提供苗药足浴苗药SPA,主人居舍有腊肉晚宴和火塘夜话,舍外有菜园——我数了数,一小片菜畦上,主理人种下了整整十种蔬菜。

这就很有感觉,我们仿佛来到了一个不熟悉的故乡。

苗味极鲜明的晚餐后,自然是围着火塘聊炎凉。夜终于深了,师姐的故事在不再加柴的熏腊肉烟中慢慢冷场。我回到自己的“舍”,半路上,我一边走,一边举目望向从未如此壮丽的猎户座星空,心里说:或许,这是“归”的味道。

归舍舍归

这种似曾相识的宿命感很让人不安,而“归与舍”的思辨,在翌日清晨以一种意想不到的方式剧烈降临。

天一亮我就醒来了,并最终确定不去翻螃蟹,虽然我很想去,虽然山脚下的万溶江清浅且多卵石,一看就是螃蟹们秀肌开趴的自然健身房。

有点冷。我哈了口热气推门而出,直接就进入楠竹林了,看着裸露在石头上的竹鞭和裸露在竹鞭上的石头,我觉得自己的脚步有缥缈的仙意,连林中的薄雾都似乎带出了划痕。然后我来到一片菜园边,像老农一样点根烟蹲下,仔细辨认哪棵是烂叶子青菜(苗家酸汤的顶级原材),哪棵是大脑壳芫荽(狗肉火锅的终极配菜),然后扯了片芹菜叶和紫苏叶反复闻,感受不同的香味如何作用于我的鼻黏膜。露水不重,却不知不觉打湿了裤脚。初冬的懒惰太阳又出来了,照在几颗残树辣椒上,红得有些嚣张。西红柿藤已枯了九成九,却还愚蠢地吊着两颗青果,像要抓住最后一点青春。我看了很久,直到一只背壳鲜艳的甲虫,慢吞吞爬上我的鞋尖,又茫然改变了方向。这一刻,我觉得身体里某个沉睡已久的、属于山林与土地的开关,被“啪”的一声轻轻打开了。

我走到主人居,那里的火塘里有我昨晚盖了灰的炭火,我用火钳刨开,果然几个火子还红着,灰很烫,适合埋几只红薯进去。我忽然坚定地觉得自己在归家,也不对,反正就是“归”了,不管是不是家,总之回到了一个从未经历却莫名熟悉的场景。

学霸师姐和北方姐夫早已在院中忙活,那只敢吃极辣酱板鸭的秋田犬眉眼细小,肥硕地看了我一眼。

师姐坐在狗儿凳上,侧影安然,似乎在膝顶簸箕,筛捡某种豆子。我忽然醒悟:她亦“归”了——她几乎在一辈子用力钓鱼,今天终于能安安静静回到生养她的池塘边,不受打扰地钓鱼了。

是的,回到。

回到那个她曾在、我们似曾在、舍即得的原乡。